[编者按] 自学校第二次党代会召开以来,学校各单位紧紧围绕新时代学校的发展方略和发展目标,践行“立德树人、产教融合、应用为先”的新时代办学理念,聚焦全面建成产教融合、转型发展示范院校、全面开启建设应用型一流大学新征程的八大任务,全力申硕攻坚,持续推进产教融合,不断深化校企合作,切实提升科研能力,学校各项事业发展稳步推进。接下来,宣传统战部将联合各单位陆续推出相关报道。敬请关注。

智能制造学院:推进产教深度融合 打造智造人才培养新模式

为对接制造强国战略和《中国制造2025》行动纲领,2018年,电气信息工程学院、机械工程学院实现强强联合,合并组建智能制造学院。带着两个工科学院天然的应用为先基因,沐浴全国教育大会和学校第二次党代会的东风,智能制造学院开启了产教深度融合的探索之路。

熔多专业基础精髓 锻智能制造四支柱 铸复合人才根基

以机器人应用为特征的制造过程数字化、集成化、网络化、智能化对人才的知识结构、能力结构发生了根本的变化,只有对原机、电、测控专业群与课程内容进行科学的熔合,锻造出机械、电气、测控、管理四个基础支柱,才能构筑起智能制造对复合人才的根基。基于此,学院新申办了两个专业:机械电子、机器人工程。同时对原有传统专业的培养方案、课程体系进行大规模改造:在保持原专业特色与定位的基础上,把原机、电、测控的基础课程融合成“智能制造基础课程群”,实现宽基础、厚基础的目标。在专业课程教学组织上,强调少理论、多实践;在实践环节上强调少验证、多探索;在实践体系构建上强调少校内、多企业。为达到以上目标,在培养方案上,采用“3+1”模式,3年在校内,1年在企业。在实验室建设上,把原来的“点实验”整合成“线实验”,体现机、电、测控一体化。目前,学院新建的产教融合实验室已经体现了实用性、系统性、先进性的特点。

|

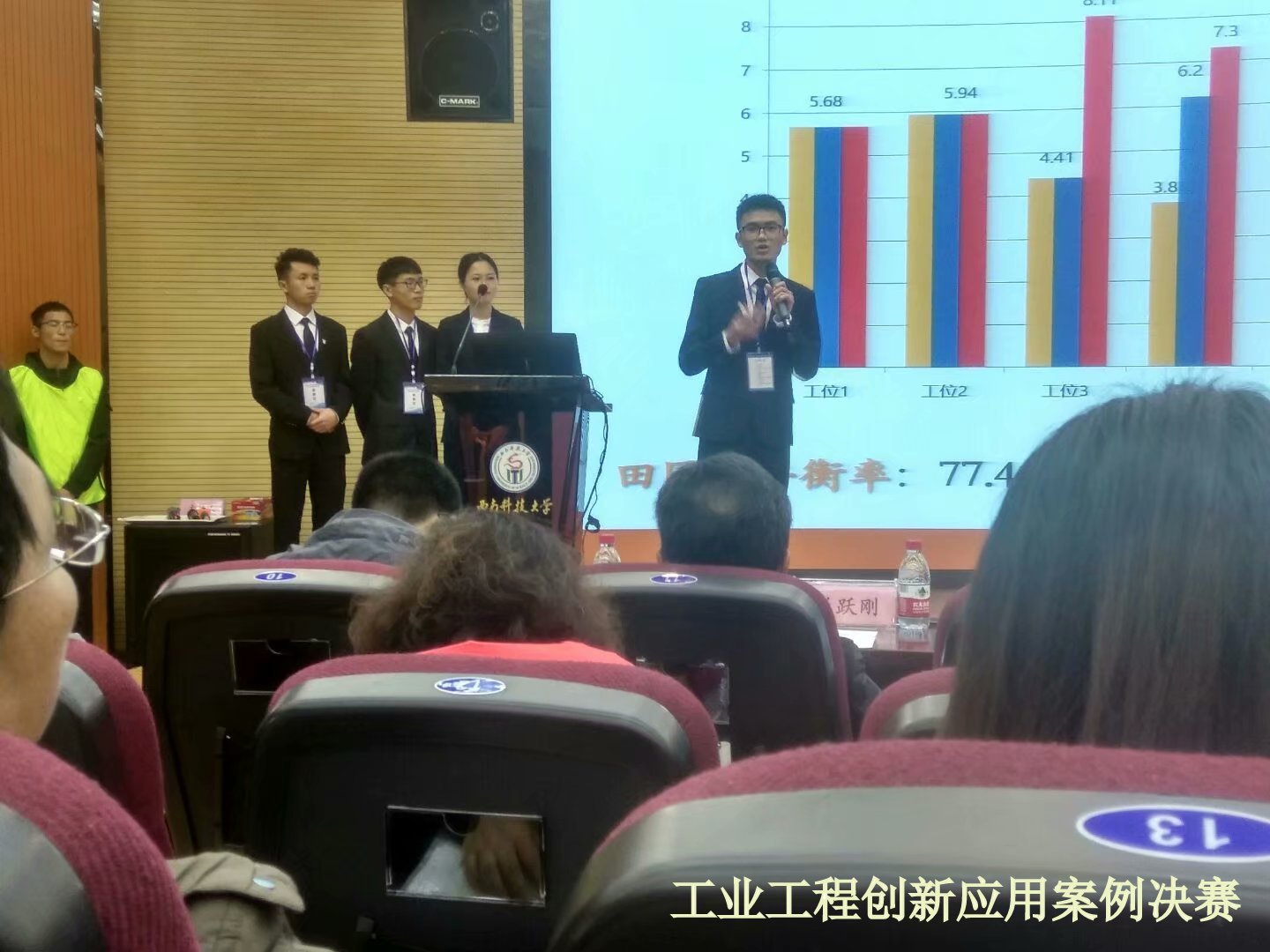

| 学生展示工业工程创新应用案例 |

|

| |

学校强基 企业实战 学生走上清华大学讲堂

2018年12月初,在深圳元创兴科技公司实习实训的2015级自动化专业学生李超被公司派往清华大学深圳研究生院和中国矿业大学讲授机器人操作系统ROS技术,其扎实的专业基础、超强的实践应用能力受到两校学子的好评。这是在校打基础、在企业学习尖端技术,实现专项突破的成功培养范式,更是学院扎实推进产教融合应用型人才培养模式的成功尝试。深圳元创兴科技公司提供的是国内外最前沿的设备,学生利用最后的一年到企业进行机器人操作系统(ROS)专业训练,18名实习的学生普遍反映收获大、提升快。

自2017年与华清远见教育集团(以下称华清)联合培养以来,学院就开始了联合专项培养模式的探索。首先在相关专业的教学计划中嵌入两门产教融合课程,由华清出大纲、出教材、出师资,在校内完成课程的教学、实验与考核。此外,华清还承担相关专业学生的《毕业实习》,实习环境与内容由华清针对特定场景提供,因实战、全方位特点,达到比生产现场更好的效果。对特别想在华清业务领域就业的学生,更有深度培养模式,利用最后一年的时间到华清成都总部进行专项背景课程强化培训,在培训期间就可接受用人单位的挑选,一般情况下,学生在毕业前均被“抢购一空”,2019届有39名学生参与了此模式培养,最高月薪1万元,平均也在7000元。

随着工业互联网、大数据领域的快速发展,智能制造领域急需工业数据采集、传输、存贮、挖掘的高端人才。智能制造学院抓住机遇,积极与华为联合成立华为ICT学院,充分利用华为的设备优势、师资优势、客户渠道优势,为学生提供就业面更广、层次更高、薪资更优厚的培训机会。

与外联合的同时,学院利用《全国100所应用型本科产教融合发展工程项目建设高校》专项资金,在校内也大力建设、完善产教融合项目:教育部“互联网+中国制造2025”产教融合创新基地项目、与四川大尔电气有限公司组建“智能配网技术联合实验室”、与浙江中控科教仪器设备有限公司共建“现代化智慧工厂校企合作实训基地”、“攀枝花学院劳士顿智能制造研究院”、“智能设备研发重点实验室”、“新能源与智能配电网技术研究中心”、“攀枝花市先进制造重点实验室”等,这些教学、研究平台,为学生培养、教学科研发挥着越来越重要的作用。

|

| 李超同学在清华大学深圳研究生院与研究生交流 |

以赛促学 创新探索 连续三年斩获全国一等奖

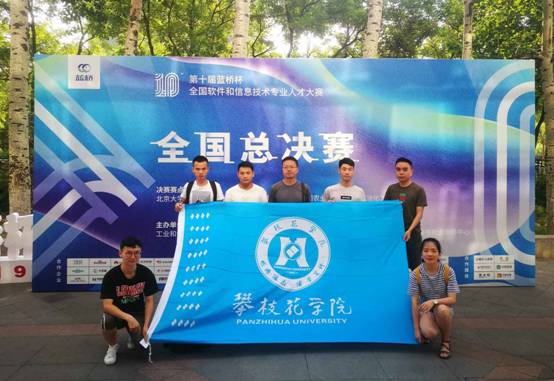

学院特别重视各种专业赛事对学生实践动手能力的培养,全力提供政策资金保障,全力打造指导教师团队,全力组织学生参赛。学生参加“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛,连续三年斩获全国一等奖。

电专业群。由谭科华等十几名教师组成赛事指导团队,在创新实验室的基础上,精心打造专项参赛实验室,配套相关的硬件,探索出一套“老带新”的良性参赛培养机制,参赛项目多,学生参与面大,参赛获奖多,“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛,连续三年斩获全国一等奖。积极组队参加全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛、全国大学生光电设计竞赛、大学生电子设计竞赛、大学生机器人大赛等。仅2019年就有30人次参加了5种不同类型、不同级别的赛事,共获全国和省级一、二、三等奖30多项。有的项目成绩超过了全国的知名院校。

机械专业群。不同专业均有固定教师指导团队。积极参与全国大学生机械创新设计大赛、全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛、全国大学生工程训练综合能力竞赛、全国大学生机器人大赛RoboMaster、清华IE亮剑全国工业工程案例大赛、中国大学生工业工程与精益管理创新大赛、全国高校数字艺术作品大赛、全国大学生工业设计大赛,全国大学生广告艺术大赛、中国包装创意设计大赛、全国海洋文化创意大赛(智慧海洋)等。2019年参与学生近200人次,获得一、二、三等奖多项,工业设计专业充分利用专业特点,申请专利200余项。

专业竞赛的广泛参与,不仅对专业课程的教学有极大促进作用,更增强学生学习相关课程的积极性。跟踪调查表明:凡有过参赛经历的学生,其学习能力、动手能力、沟通协作能力、综合知识应用能力、创新意识均有显著提高,在后续的考研、高质量就业、事业成长等方面均表现出明显后发优势。

|

| 在第十届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛中荣获全国一等奖 |

解企业难题 提实践能力 毕业设计真题实做

毕业设计真题真做、作品实物化是培养学生工程意识的重要手段,也是走向社会、适应企业的第一步。通过对人才培养方案的优化,增加了学生在企业实践的时长,为学生在企业找毕业设计题目、解决企业技术难题创造了条件。学生普遍反映:真刀真枪接地气、实践结合理论有干劲、有动力、有收获、有成就感,2019届就有31名学生在企业选题、由企业导师指导,完成的毕业设计不仅得到企业的肯定,与校内题目相比,视野更宽、考虑问题更具实用性、更注重设计规范性,收获更大,得到答辩教师的高度认可。

在校内设计的学生,在条件允许的前提下,要求学生把设计作品实物化,比如工业设计学生用3D打印技术作品实物化率70%,电子类学生实物化率80%,在最后一个环节,也不忘记实践能力综合训练与展示的机会。

|

| 与华为技术有限公司洽谈校企合作 |

基础理论护航 考研录取、国网录用捷报频传

除以上环节为学生提供接触社会、了解企业真实需求、提升实践动手能力外,学院特别重视基础课程的教学改革,特别是翻转课堂的成功实践,为基础课程教学质量提升提供了经验。

2019届考研录取学生87人,考研录取率14.8%。其中不乏川大、重大、深大、云大、贵大、广东工业大学等知名高校,充分体现了学院基础课程的教学水平。国家电网历来是电气类专业学生的理想就业高地,进网必考,类比其他考试,考核的是电气综合知识结构,2019届考取国家电网28人,高于全省平均水平。

2018年7月3日,在智能制造学院成立大会上,党委书记肖立军希望智能制造学院以此为契机,“积极探索构建产教融合、校企协同育人新平台,做学校改革发展的排头兵”。一年来,学院领导担当新使命,展现新活力,团结带领全院师生凝心聚力、攻坚克难、改革创新、笃行致远,依靠雄厚的实验条件、高水平的师资队伍、良好的管理基础,产教融合实践、应用型人才培养质量已初见成效。我们相信,在产教融合的大背景下,充分利用专业融合的优势,借助智能制造的东风,智能制造学院一定能快速驶向超车道,为把学校建设成为应用型一流大学、为助推中国制造2025谱写新篇章。

(责任编辑:方青松;编审:肖国玉)